ご挨拶

岐阜から世界へ!!

岐阜県の地域医療を支える脳神経外科医、そして世界で活躍できる人財を、情熱をもって育成します。

-

-

診療への抱負

世界最高水準の脳神経外科医療を提供することで、岐阜県における最後の砦としての役割を果たします。 最新の科学的エビデンスに基づいた診断・治療のみにとどまらず、個々の患者さんに寄り添った全人的医療を提供します。 関連施設の先生とともに、『調和』を基調とした地域医療の発展に貢献します。

教育への抱負

卒前教育では、基本的な脳神経外科疾患の生理・病態・治療の理解から、さらには課題発見と自己解決能力の向上に資する、魅力 ある参加型プログラムを展開します。 卒後教育では、脳神経外科学の深化とともに、社会に貢献できる脳神経外科の『次世代の匠』たち、そしてリサーチマインドにあふれるグローバル人財を育成します。 国際教育では、国内外のエキスパートとの連携による、世界各地における教育講演とライブ手術を展開することで、脳神経外科医療の向上に貢献できる若き医師の育成に尽力します。

研究への抱負

悪性脳腫瘍や脳血管障害を中心とした、脳神経外科疾患の病態解明・診断・治療に貢献できる基礎・臨床研究を最重要テーマとして取り組みます。 国内・国際共同研究を推進することで、世界で活躍できる人財を育成します。 リサーチによる真理の探究、その困難な道程と表裏一体である『わくわく感』を、ぜひとも味わってもらいたいと思います。

岐阜大学医学部脳神経外科 教授 出雲 剛

岐阜大学医学部脳神経外科の歴史と概要

岐阜大学医学部脳神経外科教室の創設は昭和55年と比較的最近ですが、岐阜大学における脳神経外科診療の歴史は古く、昭和31年岐阜大学第2外科初代竹友隆雄教授の就任に遡ります。その後第2外科教室の臨床・研究の柱の1つとして脳神経外科が引き継がれ、第二代坂田一記教授時代の昭和55年、当時第2外科講師であった山田 弘先生が第2外科から独立する形で脳神経外科教室初代教授に就任し、以後平成8年からは第二代坂井 昇教授、平成16年からは第三代岩間 亨教授、そして令和6年からは第四代出雲 剛教授と引き継がれ現在に至っています。

そのような歴史もあって、岐阜大学脳神経外科は同門会員数120名を数え、中部8県下12大学医学部(医科大学)脳神経外科教室の中では、名古屋大学、金沢大学に次いで3番目に大きな教室です。当教室からは歴代の3教授以外に、朝日大学歯学部附属病院脳神経外科に安藤 隆教授(平成10年)と郭 泰彦教授(平成17年)、岐阜大学大学院医学系研究科腫瘍病理学分野に原 明教授(平成20年)、同大学院医学系研究科脳病態解析学分野(連携分野)に篠田 淳教授(平成20年)、そして平成25年には兵庫医科大学脳神経外科に吉村紳一教授と計5人の教授を輩出しています。

現在、岐阜県、愛知県を中心に24の関連病院と2カ所の医師派遣施設を有しています。また、同門の14名が開業、6名がリハビリテーション分野、2名が保健医療行政に携わるなど、広く地域医療に貢献しています。

(令和6年1月現在)

入局案内

岐阜大学脳神経外科 後期卒後研修医募集

岐阜大学脳神経外科では後期卒後研修医を広く募集しています。

脳神経外科は脳や脊髄などの中枢神経や末梢神経疾患の診断と治療、研究をおこなう時代の最先端を担う分野です。救急疾患も多く、「人」としての本質に直結した「脳」にメスを入れるという大変責任の重い仕事ですが、それだけにやりがいの大きい仕事です。私たちは、若く、情熱にあふれた人材を求めています。脳神経外科、神経科学に興味のある方は是非私たちと一緒に脳神経外科の道を歩みましょう。

問い合わせや見学、実習など随時受け付けています。下記の電話、Fax、e-mailいずれかで御連絡下さい。

| 住所 | 〒501-1194 岐阜市柳戸1-1 岐阜大学医学部脳神経外科 |

|---|---|

| 担当 | 出雲(教授)、江頭(医局長)、大江(医師育成推進センター)のいずれかまで |

| 電話 | 058-230-6000(代表) |

| neuro_s@t.gifu-u.ac.jp(医局専用アドレス) |

先輩研修医からのメッセージ

清水 陽平(平成31年卒、令和3年入局)

私は初期研修医と3年目の後期研修を朝日大学病院にてお世話になり、4年目の半年間、岐阜大学の腫瘍チームにて研鑽を積ませていただき、その後は関連病院で後期研修を継続し現在医師6年目となります。大学病院は、県内の希少な疾患が集まり、たくさんの症例を学ばせていただきました。病棟管理、手術、救急対応と、多忙ではありましたが、チーム内で情報を逐一共有し、上級医の先生にリアルタイムで多くのことを相談しながら、臨床をさせていただきました。カンファレンスや抄読会、学会発表なども活発で、勉強させて頂く機会が多くあり大変充実した期間でした。

関連病院においては地域の脳卒中や頭部外傷の患者さんを数多く診療し、文字通り地域医療を支えています。治療でよくなる患者さんがいる一方で、脳神経外科の特性柄、懸命に治療しても救えない患者さん、後遺障害を残す患者さんも多くいます。私がお世話になってきた上級医の先生方はそんな患者さんひとりひとりと真摯に向き合い、プライドを持って学び、常に最善の治療を模索しています。

手術に関しては複雑な解剖の知識、繊細な技術が必要です。当初は、このあまりにも高い山に挫折しそうになりましたが、研鑽を続けることにより、少しずつ理解が深まり、出来ることが少しずつ増えてきました。上級医の先生方には遠く及びませんが、手術自体に興味がわき、向上心を持てているのは、幸せなことかもしれません。

今後AIが発達しても、対人の臨床技術や手術手技は熟練した人間から学ぶ必要があると思います。その上で岐阜大学脳神経外科は医局全体として学び・教える環境だと思います。 脳神経外科に興味がある方は是非入局をご検討いただけますと幸いです。

橋爪 里英(令和5年卒、令和7年入局)

岐阜市民病院での2年間の初期臨床研修を終え、岐阜大学医学部脳神経外科に入局し、令和7年4 月より同院で勤務しております。

大学病院ならではの稀少な疾患を含む多様な症例を経験する中で、病棟管理、血管内治療、開頭手術など、日々新たな学びに満ちた充実した毎日を送っています。まだまだ未熟で、自身の診療が正しいのかと不安を覚える場面もありますが、上級医の先生方の温かく熱心なご指導のもと自分らしく働き、成長できていると感じております。

脳外科に興味のある研修医や学生の皆さん、ぜひ見学や実習を通じて、当科の雰囲気を肌で感じてみてください。

鷲見佑太(令和5年卒、令和7年入局)

岐阜市民病院での2年間の初期臨床研修を経て、岐阜大学医学部附属病院脳神経外科に入局し、現在は専攻医として同院に勤務しております。

岐阜大学では、脳卒中をはじめ、小児から高齢者まで幅広い年代の患者さんを対象とした診療に携わることができ、希少疾患の症例も経験する機会があります。直達手術やカテーテル治療、全身管理まで、多岐にわたる手技と知識を学ぶことができ、血管障害、外傷、腫瘍など、さまざまな疾患に対応する中で、非常に充実した日々を過ごしています。

また、毎朝行われるカンファレンスでは、血管障害チームや腫瘍チームの全メンバーが集まり、各分野のエキスパートから直接アドバイスをいただいたり、最新の知見についてご教示いただく貴重な機会があります。

各診療科にはそれぞれの魅力があるとは思いますが、もし脳神経外科にご興味をお持ちいただけたなら、ぜひ岐阜大学医学部附属病院脳神経外科への入局をご検討いただければ幸いです。

生井 貴大(令和5年卒、令和7年入局)

私は中濃厚生病院で2年間の研修の後、岐阜大学医学部附属病院脳神経外科に入局し、卒後3年目より専攻医として同院に勤務しております。この紹介文を書いている時は腫瘍チームに属しています。

大学は血管障害と腫瘍でそれぞれ2チームずつあります。卒後3年目はそのいずれかに属して研修することになります。例年大学病院から研修が始まりますが、私の代は5人入局し3人が大学病院、2人が市中病院始まりになりました。

初期研修医の時は腫瘍にほとんど触れることができなかったため何をするにしても新鮮なことばかりです。先生方は座学で勉強したらまずは手を動かしてみるという考えの方が多い印象です。しっかりフォローをして下さる方しかいないので安心してどんなことにも取り組める環境だと思います。手術の時の動き方や手技が上手くいかなかったり、管理が上手くいかなかったりすると手取り足取りご指導頂き、先生方には頭が上がらない毎日です。

私は東京出身で地元で脳神経外科になるか考えておりましたが、尊敬できる見本になる先生方が多数見えて当院で研修することに決めました。まだ3ヶ月と短期間ですが、少なくともその選択は間違っていなかったと感じております。

脳神経外科に興味がある方は是非入局をご検討いただけますと幸いです。

服部 元寛(令和5年卒、令和7年入局)

私は岐阜大学医学部附属病院の初期臨床研修医として脳神経外科をローテートした際に、脳神経外科学の奥深さに触れ、また上級医の先生方の症例にかける情熱に感銘を受け、当科への入局を決めました。

現在は岐阜県総合医療センターで専攻医として勤務しています。多数の症例を経験する中で分からないことばかりですが、上級医の先生方の手厚いご指導のおかげで、日々少しずつですが成長を実感しています。

先日、自分が主治医として担当していたくも膜下出血の患者様が退院されました。初療時は非常に重篤な状態だった患者様が、自らの足で歩いて退院されていく姿を見て、得も言われぬ喜びを感じ、脳神経外科を選んで良かったと思った瞬間でした。

この岐阜の地で、脳神経外科の道を歩む仲間が1人でも多く増えることを待ち望んでいます。

村瀬 泰介(令和5年卒、令和7年入局)

私は岐阜大学を卒業後、岐阜市民病院で2年間初期研修を行い、そのまま当院で後期研修を開始しました。

脳神経外科に入局してからは、さまざまな疾患の診療に携わってきました。当科では、短時間での的確な判断や多岐にわたる手技・知識が求められる場面も多く、それこそが脳神経外科の大きな魅力だと感じています。私自身、日々その難しさに直面しながらも、上級医の先生方をはじめとする恵まれた環境のおかげで、確かな成長を実感できています。自分が関わった患者様が、少しでも良い経過をたどってくださることにやりがいを感じ、その責任と喜びが当科での仕事の楽しさにつながっています。

脳神経外科に少しでも興味のある方は、ぜひ一度見学にいらしてください。お待ちしております。

プログラムの特徴や固有の教育方針・実績など

岐阜大学医学部プログラムでは、脳神経外科臨床をバランスよく経験して診断法や患者管理法、手術や血管内治療を修学するとともに、学会発表や論文執筆によって科学的な判断能力を培い、将来、脳神経外科施設の施設長や医育機関のメンバーとして活躍できる人材を育成します。本プログラムの特徴の一つとして、脳血管障害の分野では手術と血管内手術、脳腫瘍の分野では手術と放射線治療、化学療法を平行して研修し、偏りのない知識、技術の習得を目指しています。

過去20年間に49名が専門医試験を受験し、初回受験で42名(86%)が合格し、2回目、3回目での合格者がそれぞれ4名、3名で最終合格者は49名(100%)という成績です。基幹・連携施設全体でのカンファレンスの他、脳腫瘍、脳血管障害、てんかんをテーマとした研究会やプログラムの枠を超えて岐阜県内全ての脳神経外科医が参加するカンファレンスを行っており、多くの学習機会を提供しています。

習得すべき知識・技能・学術活動

国民病とも言える脳卒中や頭部外傷などの救急疾患、また、脳腫瘍に加え、てんかんやパーキンソン病、三叉神経痛や顔面けいれん、小児奇形、脊髄、脊椎、末梢神経などの病気の予防から診断治療に至る、総合的かつ専門的知識を研修カリキュラムに基づいて習得します。

上記の幅広い疾患に対して、的確な検査を行い、正確な診断を得て、手術を含めた適切な治療を自ら行うとともに、必要に応じ他の専門医への転送の判断も的確に行える能力を研修カリキュラムに基づいて養います。

経験すべき疾患・病態および要求レベルは研修マニュアルで規定されています。管理経験症例数、手術症例数については最低経験数が規定されています。

脳神経外科の幅広い領域について、日々の症例、カンファレンスなどで学ぶ以外に、文献からの自己学習、生涯教育講習の受講、定期的な研究会、学会への参加などを通じて、常に最新の知識を吸収するとともに、基礎的研究や臨床研究に積極的に関与し、さらに自らも積極的に学会発表、論文発表を行い脳神経外科学の発展に寄与しなければなりません。専門医研修期間中に筆頭演者としての学会(全国規模学会)発表2回以上、筆頭著者として査読付論文採択受理1編以上(和文英文を問わない)が必要です。

脳神経外科専門領域の知識、技能に限らず、医師としての基本的診療能力を研修カリキュラムに基づいて獲得する必要があります。院内・院外で開催される講習会などの受講により常に医療安全、院内感染対策、医療倫理、保険診療に関する最新の知識を習得し、日常診療において医療倫理的、社会的に正しい行いを行うように努めます。

専門研修プログラムの概略

- プログラムは、単一の専門研修基幹施設(以下「基幹施設」という)と複数の専門研修連携施設(以下「連携施設」という)によって構成され、必要に応じて関連施設(複数可)が加わります。なお専門研修は、基幹施設及び連携施設において完遂されることを原則とし、関連施設はあくまでも補完的なものです。

当プログラムの構成は以下の施設からなります。

基幹施設 岐阜大学医学部附属病院 連携施設 岐阜県総合医療センター脳神経外科、高山赤十字病院脳神経外科、総合大雄会病院脳神経外科、岐阜市民病院脳神経外科、中部国際医療センター脳神経外科、静岡市立静岡病院脳神経外科、土岐市立総合病院脳神経外科、朝日大学病院脳神経外科、公立学校共済組合東海中央病院脳神経外科、大垣徳洲会病院、中濃厚生病院脳神経外科、中部脳リハビリテーション病院、羽島市民病院脳神経外科、松波総合病院脳神経外科、豊橋ハートセンター脳神経外科 関連施設 愛知医科大学脳神経外科、国立循環器病研究センター脳神経外科、沖縄県立南部医療センター・こども医療センター、国立成育医療研究センター脳神経外科、豊橋医療センター脳神経外科、浜松労災病院脳神経外科、長良医療センター脳神経外科、総合犬山中央病院脳神経外科 基幹施設における専門研修指導医に認定された脳神経外科部門長、診療責任者ないしはこれに準ずる者が専門研修プログラム統括責任者(以下「統括責任者」という)としてプログラムを統括します。当プログラムでは出雲 剛です。

プログラム全体では規定にある以下の要件を満たしています。(別表1)

(1)SPECT / PET等核医学検査機器、術中ナビゲーション、電気生理学的モニタリング、内視鏡、定位装置、放射線治療装置等を有する。○:ある ×:なし 数字:人数

表Ⅰ-1.設備状況

設備 基幹施設 基幹+連携施設 SPECT ○ ○ PET ○ ○ ナビゲーション ○ ○ 電気生理モニタリング ○ ○ 神経内視鏡 ○ ○ 定位手術装置 ○ ○ 放射線治療装置 ○ ○ その他特殊装置があれば名称記載 (2)以下の学会より円滑で充分な研修支援が得られています。

ア.脳腫瘍関連学会合同

(日本脳腫瘍学会、日本脳腫瘍病理学会、日本間脳下垂体腫瘍学会、日本脳腫瘍の外科学会)

イ.日本脳卒中の外科学会

ウ.日本脳神経血管内治療学会

エ.日本脊髄外科学会

オ.日本神経内視鏡学会

カ.日本てんかん外科学会

キ.日本定位・機能神経外科学会

ク.日本小児神経外科学会

ケ.日本脳神経外傷学会表Ⅰ-2.関連学会認定医数等

専門医名/認定医名 基幹施設 基幹+連携施設

合計数日本脳卒中学会認定 脳卒中専門医 6 36 日本脳神経血管内治療学会認定 専門医 4 24 日本脳神経血管内治療学会認定 指導医 1 5 日本脊髄外科学会 脊髄外科認定医 0 0 日本脊髄外科学会 指導医 0 0 日本神経内視鏡学会 技術認定医 2 7 日本てんかん学会 専門医 0 1 日本定位・機能神経外科学会 技術認定医 0 0 日本定位・機能神経外科学会 施設認定 × × (3)基幹施設と連携施設の合計で原則として以下の手術症例数を有する。

ア.年間500例以上(昨年手術実数 2815例)

イ.腫瘍(開頭、経鼻、定位生検を含む)50例以上(昨年手術実数 242例)

ウ.血管障害(開頭術、血管内手術を含む)100例以上(昨年手術実数 1098例)

エ.頭部外傷の開頭術(穿頭術を除く)20例以上(昨年手術実数 96例)各施設における専攻医の数は、指導医1名につき同時に2名までです。

研修の年次進行、各施設での研修目的を例示しています。

プログラム内での専攻医のローテーションが無理なく行えるように地域性に配慮し、基幹施設を中心とした地域でのプログラム構成を原則とし、遠隔地を含む場合は理由を記載します。

統括責任者および連携施設指導管理責任者より構成される研修プログラム管理委員会を基幹施設に設置し、プログラム全般の管理運営と研修プログラムの継続的改良にあたります。

基幹施設(岐阜大学医学部附属病院)(別表2)

専攻医教育の中核をなし、連携施設における研修補完を得て、専攻医の到達目標を達成させます。専攻医は基幹施設には最低6か月の在籍が義務付けられています。

基幹施設は特定機能病院または以下の条件を満たす施設です。

(1) 年間手術症例数(定位放射線治療を除く)が300例以上。(昨年手術数 458例)

(2) 1名の統括責任者と統括責任者を除く4名以上の専門研修指導医をおく。

(指導医7名:2017年6月1日現在)

(3) 他診療科とのカンファレンスを定期的に開催する。

(4) 臨床研修指定病院であり、倫理委員会を有する。他のプログラムへの参加は、関連施設としてのみ認められており、連携施設として参加はしません。

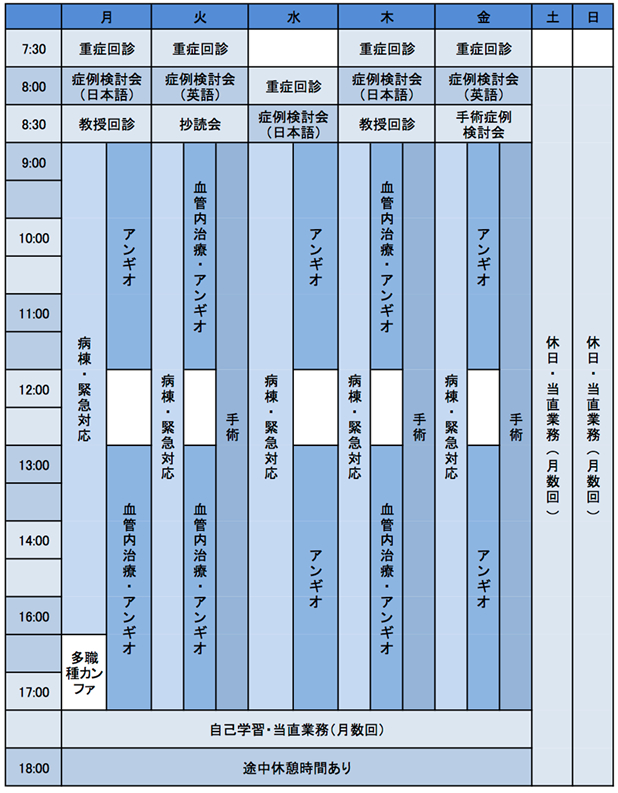

基幹施設での週間スケジュール

カンファレンス・院内講習会

症例検討カンファレンス(月—金)

抄読会(週1回火曜日)

手術症例検討会(週1回金曜日)

多職種カンファレンス(週1回月曜日)

M&Mカンファレンス(月1回)

医療安全・感染対策講習会(年2回)

保険診療講習会(年2回)

医学研究等倫理講習会(年1回)

臨床試験講習会(年8回)

脳腫瘍病理懇話会(年2回)

臨床神経集談会(年2回)

連携施設(別表2)

基幹施設による研修を補完します。

1名の指導管理責任者(専門研修指導医に認定された診療科長ないしはこれに準ずる者)と2名以上の専門研修指導医をおいています。ただし、指導管理責任者と指導医の兼務は可です。症例検討会を開催し、指導管理責任者は当該施設での指導体制、内容、評価に関し責任を持ちます。指導管理責任者、専門研修指導医からなる連携施設研修管理委員会を設置し、専攻医の教育、指導、評価を行うとともに、指導者間で情報を共有し施設内での改善に努めます。

他の研修プログラムへの参加は関連施設としてのみ認められ、複数の研修プログラムに連携施設として参加することはできません。

連携施設は年次報告を義務付けられ、問題点については改善勧告が行われます。

関連施設(別表2)

統括責任者が、基幹施設および連携施設だけでは特定の研修が不十分と判断した場合、或いは地域医療の不足部分を補完するためにその責任において指定します。

関連施設の要件は特に定めていませんが、関連施設での研修は原則として通算1年を超えないものとします。

(別表2)専門研修施設群の構成

専門領域名:脳神経外科

専門研修プログラム名称:岐阜大学脳神経外科

専門研修基幹施設

| 名称 | 施設としての 主な研修担当分野※1 |

専門研修プログラム 統括責任者名 |

専門研修 指導医数 |

学会登録 施設番号 |

|---|---|---|---|---|

| 岐阜大学医学部附属病院 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 出雲 剛 | 8 | 46 |

※1「施設としての主な担当分野」

1:腫瘍 2:脳血管障害 3:外傷 4:脊椎・脊髄 5:小児 6:機能 7:地域医療 8:その他

※2「関連施設とする目的」

11:腫瘍 12:脳血管障害 13:外傷 14:脊椎・脊髄 15:小児 16:機能 17:地域医療 18:その他

※3 「専門研修プログラム施設責任者名」(脳神経外科領域の専門研修責任者)

※4 関連施設の場合は「関連施設」欄に○

専門研修連携施設・関連施設

| No. | 名称 | 施設としての 主な研修担当分野 ※1(連携施設の場合) 関連施設とする 目的 ※2(関連施設の場合) |

専門研修 プログラム 施設責任者名 ※3 |

専門研修 指導医数 (連携施設 のみ入力) |

学会登録 施設番号 |

関連施設 ※4 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 岐阜県総合医療センター脳神経外科 | 1, 2, 3, 4, 5 | 村瀬 悟 | 5 | 374 | |

| 2 | 高山赤十字病院脳神経外科 | 1, 2, 3, 7 | 竹中勝信 | 2 | 1370 | |

| 3 | 総合大雄会病院脳神経外科 | 1, 2, 3 | 白紙伸一 | 3 | 1424 | |

| 4 | 岐阜市民病院脳神経外科 | 1, 2, 3 | 谷川原徹哉 | 5 | 1451 | |

| 5 | 中部国際医療センター脳神経外科 | 1, 2, 3, 6, 7, 8 | 横山和俊 | 4 | 1741 | |

| 6 | 静岡市立静岡病院脳神経外科 | 1, 2, 3 | 深澤誠司 | 3 | 1893 | |

| 7 | 土岐市立総合病院脳神経外科 | 1, 2, 3, 7 | 北島英臣 | 3 | 1939 | |

| 8 | 朝日大学病院脳神経外科 | 1, 2, 3 | 郭 泰彦 | 4 | 2144 | |

| 9 | 公立学校共済組合東海中央病院脳神経外科 | 1, 2, 3 | 山田 潤 | 2 | 2195 | |

| 10 | 大垣徳洲会病院 | 2, 7, 8 | 林 克彦 | 2 | 8535 | |

| 11 | 中濃厚生病院脳神経外科 | 1, 2, 3, 7 | 野田伸司 | 3 | 1696 | |

| 12 | 中部脳リハビリテーション病院 | 3, 6, 7, 8 | 矢野大仁 | 2 | 7290 | |

| 13 | 羽島市民病院脳神経外科 | 2, 3 | 渡會祐隆 | 2 | 1933 | |

| 14 | 松波総合病院脳神経外科 | 1, 2, 3 | 澤田元史 | 2 | 1894 | |

| 15 | 豊橋ハートセンター脳神経外科 | 2 | 酒井秀樹 | 2 | 8526 | |

| 16 | 愛知医科大学脳神経外科 | 4 | 宮地 茂 | 9 | 44 | ○ |

| 17 | 国立循環器病研究センター脳神経外科 | 2 | 片岡大治 | 11 | 135 | ○ |

| 18 | 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター | 5 | 長嶺知明 | 2 | 2138 | ○ |

| 19 | 国立成育医療研究センター脳神経外科 | 5 | 荻原英樹 | 2 | 7246 | ○ |

| 20 | 豊橋医療センター脳神経外科 | 2, 3, 7 | 山内圭太 | 1 | 7175 | ○ |

| 21 | 浜松労災病院脳神経外科 | 1, 2, 3, 7 | 竹中俊介 | 1 | 146 | ○ |

| 22 | 長良医療センター脳神経外科 | 1, 2, 5, 7 | 松久 卓 | 1 | 5145 | ○ |

| 23 | 総合犬山中央病院脳神経外科 | 2, 3, 7 | 古市昌宏 | 1 | 1938 | ○ |

当プログラムでの研修年次進行パターン(別表3)

プログラム内での研修ローテーションにより到達目標の達成が可能になります。当プログラムでの代表的な年次進行パターンを以下に示します。必ずしもこの通りにはなりませんが、到達目標の達成が可能なようにローテーションを組みます。また研修途中でも不足領域を補うように配慮します。

(別表3)研修進行計画書

| パターン | 研修年次 | 施設名 | 主たる研修内容 |

|---|---|---|---|

| A | 1 | 岐阜大学病院 | 脳外科一般、脳腫瘍、血管障害、脊椎、外傷、 機能的疾患 |

| 2 | 岐阜県総合医療センター | 小児脳神経外科、血管障害、外傷、脳腫瘍, 脊椎 |

|

| 高山赤十字病院 | 脳外科一般、血管障害、外傷、地域 | ||

| 3 | 豊橋医療センター | 脳外科一般、血管障害、外傷 | |

| 4 | 国立循環器病研究センター | 脳外科一般、血管障害 | |

| B | 1 | 朝日大学病院 | 脳外科一般、血管障害、脳腫瘍、外傷 |

| 沖縄県立南部医療センター | 脳外科一般、小児脳神経外科 | ||

| 2 | 岐阜大学病院 | 脳外科一般、脳腫瘍、血管障害、脊椎、外傷、 機能的疾患 |

|

| 3 | 土岐市立総合病院 | 脳外科一般、血管障害、脳腫瘍、地域 | |

| 岐阜市民病院 | 脳外科一般、血管障害、脳腫瘍、頭部外傷 | ||

| 4 | 中部国際医療センター | 脳外科一般、脳腫瘍、機能的疾患 | |

| C | 1 | 岐阜大学病院 | 脳外科一般、脳腫瘍、血管障害、脊椎、外傷、 機能的疾患 |

| 2 | 静岡市立静岡病院 | 脳外科一般、血管障害、脳腫瘍、外傷 | |

| 3 | 成育医療研究センター | 小児脳神経外科 | |

| 松波総合病院 | 脳外科一般、血管障害、外傷、地域 | ||

| 4 | 総合大雄会病院 | 脳外科一般、血管障害、外傷 | |

| 愛知医科大学 | 脊椎 |

研修の休止・プログラム移動

疾病、出産、留学、地域診療専念などの理由により、専門研修は専攻医・統括責任者の判断により休止・中断は可能です。中断・休止期間は研修期間から原則として除かれます。研修期間4年間のうち脳神経外科臨床専従期間が3年以上必要であり、神経内科学、神経放射線学、神経病理学、神経生理学、神経解剖学、神経生化学、神経薬理学、一般外科学、麻酔学等の関連学科での研修や基礎研究・留学は1年を限度に専門研修期間として領域研修委員会(専門医認定委員会)により認めることができます。

プログラム間の移動も専攻医、統括責任者の合意の上、領域研修委員会(専門医認定委員会)により認めることが可能です。

プログラムの管理体制

プログラム責任者(基幹施設長)、連携施設長から構成される研修プログラム管理委員会を設け、プログラムの管理運営にあたります。研修プログラム管理委員会は専攻医の専門研修について随時管理し、達成内容に応じた適切な施設間の異動を図ります。また、各研修施設における指導体制、内容が適切かどうか検討を行い、指導者、専攻医の意見をもとに継続的にプログラム改善を行います。また、各連携施設においては施設長、指導医から構成される連携施設研修管理委員会を設置し施設での研修について管理運営を行います。

専攻医は研修プログラム、指導医についての意見を研修管理プログラムに申し出ることができます。研修終了時には総括的意見を提出しプログラムの改善に寄与します。研修プログラム管理委員会は専攻医から得られた意見について検討し、システム改善に活用していきます。

プログラム責任者は専攻医の良好な勤務環境が維持されるように配慮しています。労働環境、勤務時間、待遇などについて専攻医よりの直接ヒアリングを行い、良好な労働環境が得られていることを確認します。

専攻医の評価時期と方法

研修年度ごとに、指導医・在籍施設の責任者が専攻医の経験症例、達成度、自己評価を確認し研修記録帳に記入します。研修プログラム管理委員会はこれをもとに不足領域を補えるように施設異動も含めて配慮します。

研修修了は、プログラム責任者(基幹施設長)が、経験症例、自己評価などをもとに、技術のみでなく知識、技能、態度、倫理などを含めて総合的に研修達成度を評価します。研修態度や医師患者関係、チーム医療面の評価では、他職種の意見も参考にします。

最近の主な研究テーマ

- 血清脂肪酸分画と脳血管病との関連についての研究

- 頸動脈ステント留置術後の光干渉断層像所見についての研究

- 脳腫瘍分子生物学的分類とメチオニンPETの画像的特徴の関連に関する研究

- 神経膠芽腫に対する放射線治療後のPETとMRIの経時的変化に関する研究

- 頭蓋内非造影病変のMRS所見の違いに関する研究

- 高次脳機能障害の画像診断に関する研究

- 転移性脳腫瘍の再発と放射線壊死に対するPET研究

- 虚血性脳血管障害患者における至適抗血小板療法に関する研究

- 頸動脈ステント留置術における至適抗血小板療法に関する研究

- 血小板細胞シグナル伝達および炎症性サイトカインに関する研究

- CFD(数値流体解析)を用いた頸動脈狭窄症の流体力学的評価に関する研究

- 遺伝子操作によるマウス脳腫瘍モデルに関する研究

- 脳の虚血耐性に関する研究

- 脳虚血の進行メカニズムに関する研究

- 脳腫瘍細胞の細胞死に関する研究

- 神経幹細胞を用いた神経再生に関する研究

- 脳血管障害発症に関与する遺伝子検索に関する研究

- 高次脳機能障害の画像診断に関する研究

- PETを用いた脳腫瘍診断に関する研究 など

主な留学先(過去15年間)

- 米国国立衛生研究所(米国)

- ハーバード大学(米国)

- ニューヨーク医科大学(米国)

- ウイスコンシン医科大学(米国)

- 南イリノイ大学(米国)

- ピッツバーグ大学(米国)

- バージニア大学(米国)

- エジンバラ大学(英国)

- チューリッヒ大学(スイス)

- ワシントン大学(米国)

- ミシガン大学(米国)

岐阜大学医学部脳神経外科

岐阜大学医学部脳神経外科