神経所見・検査所見

2024.04.23

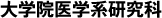

誰にも認められる視運動性眼振を神経診察に活かす6つの場面

神経症候学を動画で学ぶ講義シリーズを朝のカンファレンスで行っています.昨日は眼球の症候の2回目でした.何度か出てきたのは視運動性眼振(optokinetic nystagmus; OKN)です.これは健康な人にも認められる生理的眼振です.昔は動画のような布に模様を書いたものを使っていましたが,現在はスマホアプリ(OKN strips)やYouTube動画で簡単に誘発できますので試してみてください(https://www.youtube.com/watch?v=L3oEHFHscdc).問題はこれをどのように診察で用いるかです.講義では以下のような場面で使用できることを紹介しました.

①遠隔診療でのめまい患者の診察

めまいや平衡障害の患者の遠隔診療で,アプリや動画を使って眼振を誘発します.これで大まかな原因が分かることがあります(OKNが一方向にしか見られない場合や,特定の方向の追従運動が減速している場合は,脳幹・小脳・視覚路の障害を示唆します).

②進行性核上性麻痺:

PSPの早期診断,とくに垂直方向性の眼球制限が出現していないときに試みます.つまり垂直サッケードの障害を確認します.典型的には,水平方向のOKNは正常であるものの,垂直方向の急速相が遅いか欠如し,サッケードがうまくできないことを示します.

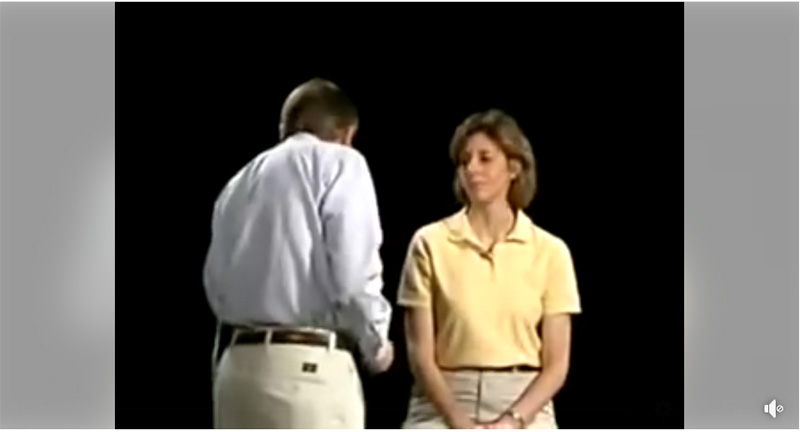

③内側縦束症候群=核間性眼球麻痺:

核間性眼球麻痺疑いで,しかし内転制限が軽度・微妙である場合に有用です.つまりOKNでの内転サッケードが遅いことを示します.

④Parinaud(中脳背側)症候群:

上方注視麻痺,対光・近見反射解離,輻輳後退眼振(注)による3徴が有名ですが,輻輳後退眼振がはっきりしないときに,OKNにより異常な上方サッケードを誘発されることがあります.

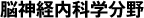

⑤機能性視力低下:

機能性神経障害に伴う視力低下が疑われる場合にとても有用です.例えば全盲を主張する患者さんにおいてOKN反応が正常であれば,ある程度の視力があることを示します.単眼でも有用です.

⑥同名半盲:

OKNは,同名半盲において,頭頂葉病変と後頭葉病変の鑑別に役立ちます.頭頂葉病変の場合,OKNの緩徐相は,病変側では遅いか消失するが,対側では正常であると言われています.

注;輻輳後退眼振(convergence-retraction nystagmus)

真の眼振ではなく,輻輳を伴いながら眼球が律動的に後退する眼球運動.全外眼筋が同調して収縮するため眼球が後退して見える.内直筋の力が優勢であるため,両眼が内向きに輻輳しているように見える.

Hale DE, et al. Optokinetic nystagmus: six practical uses. Pract Neurol. 2024 Mar 20:pn-2023-003772.(doi.org/10.1136/pn-2023-003772) 動画はYouTubeより(https://www.youtube.com/watch?v=U3KHgkZHuzc)